BAUMAN: SOCIOLOGIA AL SERVIZIO DELL’UMANITA’

“Gli intellettuali sono «dentro» la vita sociale e devono discutere al pari con i governanti per la tutela della libertà e della sicurezza. Assumere la responsabilità di essere intellettuale è un atto etico, l’unico atto etico che qualifica l’intellettuale come tale.” (Z. Bauman)

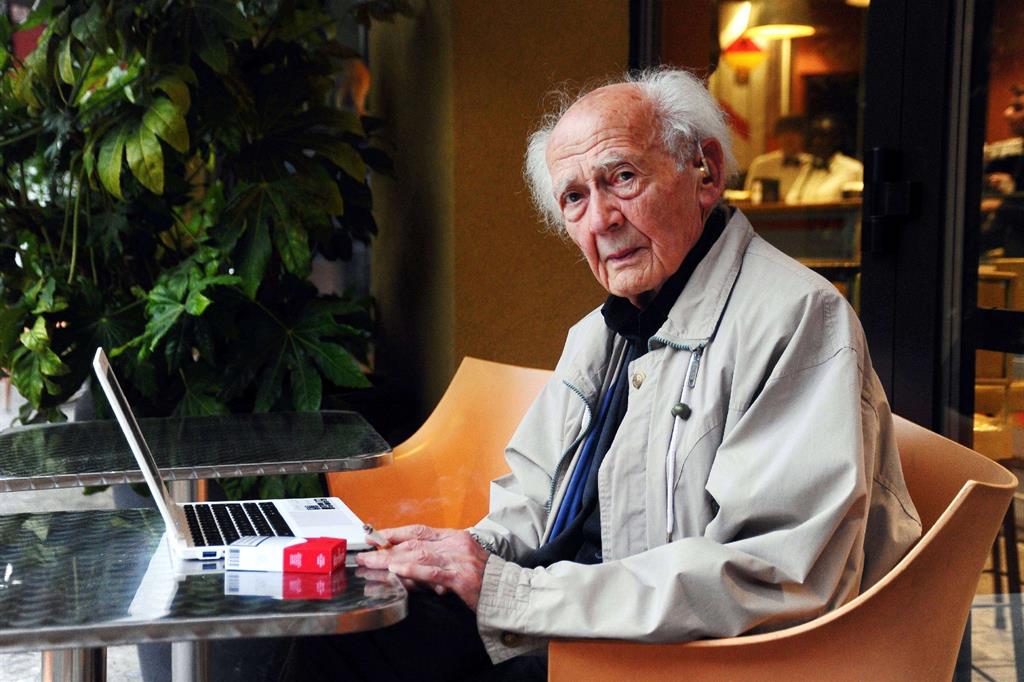

In questo articolo, vorrei riportare una intervista molto interessante rivolta al sociologo polacco Zygmunt Bauman su argomenti che sono fortemente attuali in un momento storico come quello che stiamo vivendo. L’epidemia di Covid-19 sta mettendo in ginocchio l’Italia e facendo tremare il mondo intero.

Non è solo la sanità a vacillare, ma viene messo in discussione tutto un universo concettuale: il senso di democrazia, quello della libertà, il significato di giustizia sociale. Una intervista che mette in risalto anche quello che potrebbe e dovrebbe essere il contributo operativo e sostanziale della sociologia in ambito politico, sanitario, educativo. Una sociologia che si mette al servizio dell’umanità e non del potere.

Riporto alcuni stralci di questa intervista ad opera di Patricia Chiantera cercando, allo stesso tempo, di semplificare alcuni soggetti nel rispetto della mission principale della rivista scientifica Sociologia On Web: comunicare con chiarezza avvicinando la sociologia alla società.

Per chi volesse leggere l’intervista integrale il link è il seguente: https://journals.openedition.org/qds/1686

DOMANDA 1: Nel suo libro Hermeneutics and Social Sciences lei analizza il pensiero di alcuni dei più importanti sociologi (da Karl Marx a Max Weber, alla etnometodologia e alla Scuola di Francoforte). Alla conclusione del suo lavoro, lei afferma che il problema della comprensione deve essere messo in relazione con quello della democrazia. Potrebbe spiegare la sua posizione attuale rispetto a quest’affermazione?

RISPOSTA 1: Come prima, credo nel legame profondo, una vera e propria affinità elettiva (Wehlverwandtschaft), tra democrazia e comprensione. Condividevo con Habermas che la maniera per facilitare il consenso e assicurargli la validità non è un problema in primo luogo filosofico (e cioè non consiste nel rendere le argomentazioni acute e raffinate, per squalificare alcune argomentazioni a causa della loro incoerenza logica e convalidare altre sulla base della teoria della verità), quanto piuttosto un fatto sociologico: quello della struttura della comunicazione tra le parti che devono raggiungere il consenso. In altre parole, secondo Habermas, non deve sussistere alcuna divisione tra chi produce le opinioni e chi le riceve solamente e ogni opinione deve essere valutata solo per il suo valore intrinseco di verità, indipendentemente da chi la produce e da altri fattori come il potere e il possesso di risorse Queste clausole coincidono con le condizioni del tipo ideale di democrazia, che enfatizza l’eguaglianza formale come caratteristica specificamente democratica del processo politico. Inoltre, scegliere il consenso come orizzonte del processo di comunicazione/interpretazione deriva dal falso assunto che le differenze sono solo frutto di «equivoci» (misuriderstanding) e che la «verità sostanziale» è l’uniformità e l’identità, non la diversità e l’ambivalenza. Oltre a essere falso, questo assunto conduce a un grave pericolo morale. Credo che il servizio (continuo e interminabile) che la sociologia può e deve rendere per la democrazia così come per la comprensione, consiste nell’«ermeneutica sociale»: chiarire le condizioni sociali di pluralismo e presentare le forme di vita divergenti come scelte strategiche in risposta alla reale diversità dell’esperienza umana. L’effetto dell’«ermeneutica sociale» è la promozione della verità, il che vuol dire che la sociologia ha fini contrastanti con l’offerta del consenso.

DOMANDA 2: Nella sua opera una particolare attenzione viene conferita al problema della giustizia sociale. Cosa significa la giustizia sociale in un mondo postmoderno in cui i valori vengono relativizzati e messi in discussione?

RISPOSTA 2: Significa sempre lo stesso: una situazione in cui ci si sente umiliati, deprivati, ingiustamente penalizzati, discriminati, sofferenti per una ragione inaccettabile – e se è così, si deve fare qualcosa per riparare a questa situazione. La sola caratteristica propria della giustizia nell’età postmoderna è che essa è stata spogliata dall’illusione. Non è facile credere oggi in una «società perfettamente giusta», una società disegnata dalla ragione in modo da eliminare tutte le ingiustizie, future e presenti – e c’è ogni motivo per sospettare di ogni promessa riguardante la nascita di tale società. Molte ingiustizie sono state inflitte sotto il vessillo della «giustizia perfetta», e, guardando indietro, non possiamo constatare alcuna ragione per cui questa situazione dovrebbe cambiare in futuro. La giustizia è un processo, non uno stato di alcune società (si può essere sicuri che una società che si proclami giusta, non può essere degna di fede). La giustizia è un principio con cui valutare e criticare ogni successivo stato delle cose. Il lavoro della giustizia così inteso non può mai concludersi – la causa della giustizia perisce nel momento in cui essa viene dichiarata raggiunta. E allora, cos’è una società giusta? Una «società giusta» è una società sempre indignata con se stessa, una società che condanna se stessa, convinta che non è abbastanza giusta. La missione della giustizia è ancora lontana dall’essere conseguita; una società sensibile a tutti i casi della sofferenza umana e che sa che la sofferenza umana non può essere sacrificata a nessun principio «giusto». È superfluo dire che la condizione preliminare della giustizia è la democrazia; e cioè che in una società giusta tutti coloro che soffrono (individui o gruppi) o che si considerano sofferenti devono avere la possibilità di esprimere le loro lamentele e far sentire la loro voce. Il cammino della giustizia non segue principi filosofici legislativi, ma passa attraverso l’azione politica. Richard Rorty ha proposto una distinzione tra «movimento politico» e «campagna politica». Il primo mira a un fine lontano, a un modello della società «nuovo e migliore», misurando ogni passo che accorcia la distanza che lo separa dallo stato finale della «completa giustizia» – ma è indifferente alle sofferenze prodotte durante questo cammino e alle opportunità di migliorare le condizioni di chi soffre qui ed ora. La «campagna politica» si concentra sui casi evidenti e manifesti di sofferenza e di dolore e cerca di alleviare la situazione della sofferenza, senza che questo compito sia fatto dipendere dall’ammontare finale della «somma totale del dolore» o dal raggiungimento finale di un previsto futuro raggiante. Credo che la causa della giustizia, come la si intende ora , è servita meglio dalle «campagne politiche».

DOMANDA 3: In Freedom lei studia la relazione difficile tra libertà e certezza, che sono «vendute» insieme solo nella società consumistica, dove la libertà corrisponde alla libertà di scelta del consumatore fra prodotti diversi, e la certezza consiste nell’acquistare un’identità artificiale definita dalla moda, e perciò dal mercato. La società capitalista rappresenterebbe l’unico tentativo, peraltro criticabile, di conciliare certezza e libertà? E possibile che la libertà possa accompagnarsi alla certezza?

RISPOSTA 3: La libertà nutre la nostalgia della certezza, e non penso che si possa avere l’una senza l’altra (attenti ai politici che suggeriscono il contrario!). Essere liberi significa essere condannati a scegliere continuamente, e, cosa più importante, a essere responsabili per le proprie scelte. Considerare la responsabilità come la propria responsabilità non è facile (tutti preferiamo riferire le nostre azioni a obblighi esterni piuttosto che ai nostri desideri); non deve meravigliare che la condizione di libertà sia piena di tentazioni per rinunciarvi, per nascondersi dietro un’autorità che può assumere responsabilità troppo gravose per le nostre spalle. E questa tentazione può favorire opportunità commerciali – occasione colta dal mercato dei consumi. Ho detto in Freedom che i prodotti e i servizi commercializzati sono accompagnati del «certificato di certezza» – non puoi sbagliare se compri questo prodotto o se segui la dieta che abbiamo preparato per te. Non puoi sbagliare, perché molti fanno questo e i «molti» non hanno mai torto, o perché la persone «che sanno» – scienziati, celebrità o altre gente in cui si può riporre fiducia – garantiscono la validità della scelta. Ma si deve anche notare che le cure miracolose ai guai della vita, offerte nei negozi, non distribuiscono certezza: essi mascherano solo la condizione di incertezza endemica alla situazione della libertà; essi alleviano temporaneamente i tormenti psichici mascherando le responsabilità ultime di qualsiasi scelta.

DOMANDA 4: Foucault analizza nella sua opera la nascita della sociologia come scienza al servizio del potere statale di controllo sulla popolazione. Lei afferma che la sociologia ha due facce; «una faccia è potenzialmente conservatrice e l’altra è potenzialmente sovversiva» (Bauman, 1992a, 212). Si potrebbe parlare, in quest’ambito, di due vocazioni diametralmente opposte, di una sorta di schizofrenia della sociologia? E quali correnti sono per lei più rappresentative di questi due aspetti?

RISPOSTA 4: La «doppia faccia» della sociologia sembra ineliminabile; essa è stata spesso scambiata per la sua dichiarata neutralità e «libertà dai valori». Anche quando i sociologi organizzano la visione della società che descrivono dalla «prospettiva amministrativa» come oggetto di management, secondo compiti prefissati e proclamati dai guardiani della legge e dell’ordine – essi non possono fare a meno di esporre le radici fragili e «troppo umane» della realtà che le autorità preferirebbero dipingere come monumentali e «senza alternative». Così la sociologia, volente o nolente, suggerisce la possibilità di un altro tipo di realtà; ed è questa la ragione dei frequenti alterchi tra i detentori del potere e persino i più devoti e servili tra i sociologi ; e la sociologia perde i loro favori…Il tipo di sociologia orientata all’amministrazione (e molta sociologia americana, in particolare ai tempi del dominio della teoria di Talcott Parsons, era di questo tipo) si occupa in gran parte delle condizioni della regolarità, e perciò della prevedibilità del comportamento umano; un interesse designato a coincidere e a cooperare con gli interessi dei detentori del potere a tutti i livelli, in quanto fornisce loro le informazioni di cui hanno bisogno per suscitare un tipo di comportamento in accordo con il modello di ordine che essi hanno disegnato e che essi salvaguardano. È importante però notare che la richiesta di questo tipo di servizi si è notevolmente indebolita, con il crollo dei «grandi schemi» e del social engeneering a larga scala e con la rinuncia da parte dello Stato al vecchio compito dell’integrazione sociale e la sua cessione al gioco delle forze sregolate del mercato; da qui i «tagli», il rapido calo di prestigio, delle sedi istituzionali e delle risorse nella sociologia americana, che si è proposta storicamente come fornitrice della maggior parte di tali servizi.

L’altra faccia della ricerca sociologica è il servizio reso alla libertà umana, per sua natura contrastante con i servizi del primo tipo. Essere al servizio della libertà umana è il fine espresso da un tipo di sociologia che mi piace chiamare ermeneutica sociologica (da non essere confusa con la sociologia ermeneutica!) – che mette a fuoco l’esperienza umana e si impegna in un dialogo costante con i soggetti umani di questa esperienza, un dialogo che mira all’allargamento dell’orizzonte di interpretazione, rivelando la molteplicità delle interpretazioni possibili e perciò respingendo il pericolo che qualsiasi interpretazione si reifichi nella percezione di una realtà «dura e intrattabile». Una sociologia così orientata mostra che la condotta umana è il prodotto di strategie selezionate per far fronte alle sfide lanciate dall’esperienza umana; così facendo, mette in questione quella condotta e incoraggia la considerazione di strategie alternative, accrescendo le opportunità della scelta umana. Essa collabora inoltre con le arti «dando forma al caos», assistendo l’uomo e la donna liberi nell’organizzazione mentale dell’esperienza altrimenti informe e confusa.

DOMANDA 5: Può descrivere i cambiamenti nella concezione dello spazio e del tempo nel postmoderno?

RISPOSTA 5: Forse la novità più fondamentale è l’«appiattimento del tempo»; o meglio la sua perdita di direzione, che è la stessa direzione di una freccia che punta «avanti» e che proiettandosi nello spazio separa un «avanti» e un «dietro». Il risultato più noto della modernità è stata la cronopolitica, che impiegava quella concezione del «tempo come una freccia» per qualificare tutte le differenze che trovava come inferiorità, uno stadio più basso sulla linea del progresso, uno stadio già destinato all’estinzione e ad essere lasciato presto alle spalle. Un altro prodotto di questa concezione del tempo era la logica specificamente moderna dell’essere – sia individuale che collettivo: la vita moderna è una vita-con- un-progetto, una vita rivolta a un progetto. L’appiattimento del tempo decreta la fine di questi due effetti/pratiche. Più che mai, gli eventi scorrono, seguendo la metafora di Simmel, con eguale gravità in una massa grigia…Ogni evento è un episodio a sé – deve reggersi da solo e legittimarsi nei suoi stessi termini, in senso più autoriproduttivo che strumentale. Non è più chiaro quale direzione sia «avanti» e quale «dietro»; né è chiaro quale forma di quelle coesistenti sia un residuo del passato che è sopravvissuto all’uso e quale sia il segno preconizzante del futuro. Questo sviluppo ha forse a che fare con la perdita della divisione tipicamente moderna fra «centro» e «periferia». All’appiattimento del tempo si aggiunge non solo il carattere policentrico del mondo, ma un continuo spostamento e una moltiplicazione dei centri – episodici così come tutto il resto.

DOMANDA 6: Cosa pensa di quei movimenti come quello ecologico, quello dei lavoratori o quelli che esprimono minoranze, che criticano lo sviluppo capitalista? Sono anch’essi delle «nuove tribù», come dice Maffessoli, e cioè utili solo in quanto forniscono in qualche modo, un ancoraggio all’identità, messa in crisi dalla vita postmoderna?

RISPOSTA 6: La funzione «neotribale» è solo uno degli aspetti dei movimenti contemporanei di rinnovazione politica/di genere/etnica/religiosa/ecologica/morale (e probabilmente rappresenta la loro versione più radicale e militante), qualunque siano i loro dichiarati scopi/funzioni. È difficile decidere quale delle due funzioni, una manifesta, l’altra latente (secondo la distinzione di Robert Merton) è «più importante». I movimenti a cui si dedica un progetto di vita e attraverso cui si può definire la propria identità rendono nello stesso tempo il tipo di servizi che definiscono le neo-tribù, le «tribù per scelta», tribù radunate e a cui si aderisce per il bisogno insoddisfatto di appartenenza. Ciò che conferisce ai movimenti odierni un ruolo neo-tribale è il fatto che tutti questi movimenti si stabiliscono e mantengono la loro identità in opposizione a uno o a un altro aspetto dello status quo\ tutti propongono una certa ridistribuzione di valori o un riordinamento di alcuni valori nella gerarchia esistente, in modo da favorire altre categorie da quelle impiegate fino a quel momento. Sono d’accordo con Cornelius Castoriadis che nessuno dei movimenti di massa odierni (anche il movimento ecologista, che è il critico più radicale del nostro tipo di società e dei suoi valori supremi) è abbastanza vicino ad attaccare il fulcro della questione – il «dilemma tecnologico» e la «ricerca del dominio», che costituiscono il motore che muove i guasti e dei mali che essi criticano; nessuno avanza, e avanzerà probabilmente, una visione coesiva di una società alternativa. Ciò distingue nettamente i movimenti postmoderni dai loro predecessori moderni.

DOMANDA 7: Qual è la fonte di legittimazione dell’autorità intellettuale?

RISPOSTA 7: Essere un intellettuale significa assumere un ruolo peculiare nella vita della società. E questa assunzione che rende l’intellettuale tale, non le credenziali formali nella carriera scolastica o l’appartenenza a un gruppo specifico professionale (l’ultima è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per entrare nella categoria degli intellettuali Accade così che nella nostra società si confidi nel fatto che preminenti professionisti specializzati «sappiano molto» (spesso contro l’evidenza dei fatti) anche di materie ben oltre il loro campo di esperienza. Ancora più importante è che si crede che essi parlino responsabilmente di tutto ciò di cui parlano; a ragione o a torto, si dà peso alla loro voce più che alle altre, la si ascolta con più attenzione ed essa risuona di più. Si potrebbe dedurre che questo accesso privilegiato all’attenzione pubblica costituisca una risorsa di potere in una società in cui l’attenzione pubblica è un bene scarso, per cui si compete strenuamente. E si può pensare che l’affidamento di tale potere implichi responsabilità. Avere questa responsabilità comporta un impegno oggettivo; assumerla è un’altra faccenda – e solo la sua assunzione trasforma uno scienziato, un artista o uno scrittore in un «intellettuale». La questione è se le persone gravate da questa responsabilità si assumano la responsabilità di tale responsabilità . Essi sono, dopo tutto, la haute intellegentsia di Régis Débray – «l’insieme di persone socialmente legittimate a pubblicare una opinione individuale concernente gli affari pubblici, indipendentemente dalle procedure tipiche regolari alle quali sono costretti i cittadini ordinari». Collettivamente, essi detengono un potere che, malgrado provenga da fonti diverse, può contrapporsi o essere messo da parte dai dirigenti eletti o non eletti degli affari pubblici. Prendere una posizione pubblica in materia di politica pubblica, in particolare in materie di rilevanza etica – riguardanti la giustizia o le condizioni delle risorse della democrazia civile – non è tanto un diritto quanto un dovere di tali persone ogni qualvolta i politici e i dirigenti professionali del dibattito pubblico falliscono nella loro responsabilità. Come gruppo, gli intellettuali hanno la responsabilità di controllare e di esaminare le azioni dei custodi designati dei valori pubblici. In altre parole, «intellettuali» sono coloro che possiedono sia l’abilità che la volontà di agire come coscienza collettiva della società; sono definiti per quel che fanno oltre e al di là dei loro doveri professionali. Il compito più importante che gli intellettuali sono chiamati ad assumersi è dare voce udibile a questi silenzi e dare voce ai silenzi è il supremo atto critico – disturba le acque calme del compiacimento, scuote le coscienze addormentate, ricorda che non tutto è come dovrebbe e potrebbe essere e che c’è molto da fare.

Sonia Angelisi – sociologa e ricercatrice